Michael Jung, Hamburg

Dieser Artikel wurde in Memoriam Winnie Wolf verfasst, der den Autor wenige Wochen vor seinem Tode aufgefordert hatte, in Fortsetzung/Ergänzung seiner Artikel im Alternativen Geschäftsbericht 2022 der DB sich für die kommende Ausgabe von Lunapark Gedanken zu machen, über eine mögliche Organisationsstruktur eines DB-Konzerns, die um eine Gemeinwohl- orientierte besser gemeinnützige Infrastrukturgesellschaft herum aufgebaut werden müsse.

- Der Istzustand

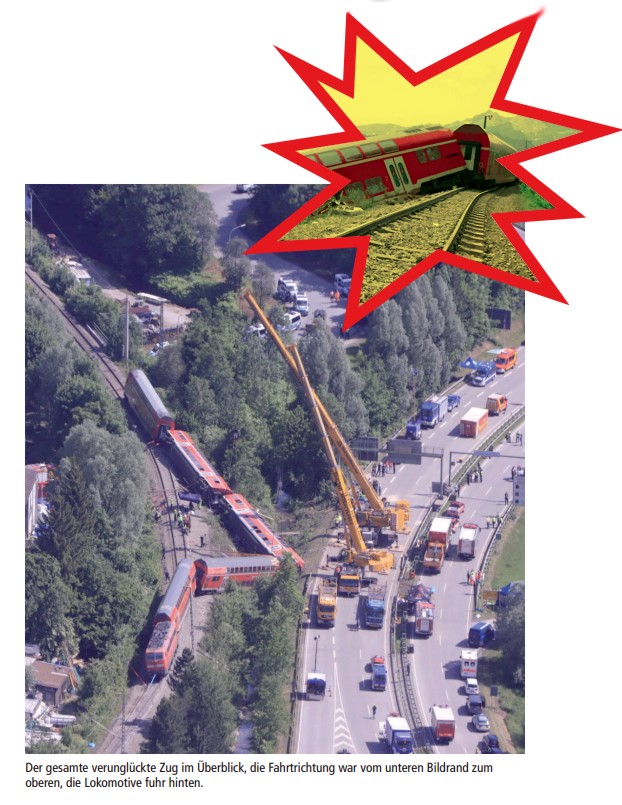

Bahnchef Dr. Richard Lutz musste vor dem Untersuchungsausschuss des Bayrischen Landtages zu den exorbitanten Kostensteigerungen beim Projekt „S-Bahnstammstrecke München“, eingestehen, dass man im Bahnvorstand nicht über die Kosten einzelner Bahnprojekte diskutiere. Das macht mehr als deutlich, wie wenig der Fokus des Managements der Deutschen Bahn auf ihrem eigentlichen Kerngeschäft, dem Bahnbetrieb und dem Bau und die Unterhaltung der Bahninfrastruktur in Deutschland liegt. Lieber sonnt man sich im Glanze guter Geschäftszahlen von DB-Schenker, die aber vor allem mit Nichtbahngeschäft und überwiegend im Ausland erwirtschaftet wurden, und das z.T. hochdefizitäre Geschäftsergebnis in den reinen Bahnsparten, besonders bei DB-Cargo, überstrahlten.