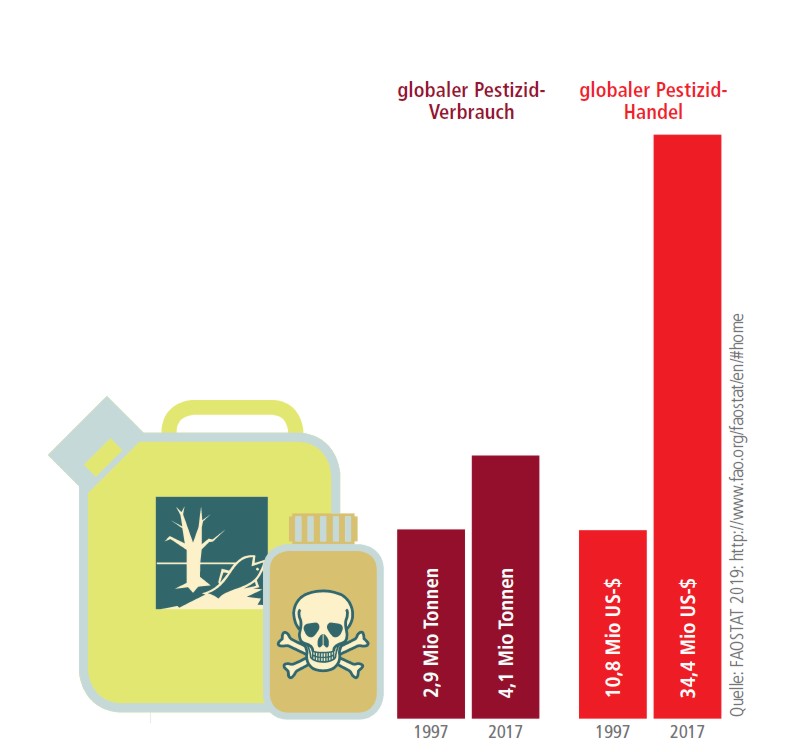

Die Pestizidindustrie exportiert hemmungslos in ungeschützte Regionen der Welt.

Pestizide sind biologisch hochaktive Substanzen, deren Zweck darin besteht, Lebewesen – unerwünschte Insekten, Pflanzen, Schimmelpilze etc. – in ihrer Entwicklung zu hemmen oder sie zu töten. Es ist einleuchtend, dass aus den Eigenschaften solcher Stoffe auch Gefahren für Mensch und Umwelt erwachsen – Gefahren, die von der Pestizidindustrie seit Jahren mit dem Slogan des „Safe Use“ (sichere Anwendung) verharmlost werden.

Zugleich ist die Tatsache, dass der Begriff „hochgefährliche Pestizide“ von der Welternährungsorganisation (FAO) und Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht nur offiziell anerkannt, sondern auch klar definiert wurde1, der agrochemischen Industrie ein Dorn im Auge. Laut FAO und WHO sind hochgefährliche Pestizide u.a. solche, die sich entweder durch eine hohe akute Giftigkeit auszeichnen (tödliche Wirkung bei weniger als 50 mg/kg Körpergewicht – WHO-Kategorie 1A bzw. 1B) oder der Gefahrenkategorie 1A oder 1B für Langzeitschäden zugeordnet wurden. Das Problem ist die fehlende Kopplung dieser klar formulierten Definition von hochgefährlichen Pestiziden an ein globales Verbot. Eine Ausnahme bildet die Europäische Union, denn dort wurde mit der Pestizidverordnung 1107/2009, die im Juni 2011 in Kraft trat, im Prinzip verboten, Pestizide zu vermarkten, die beim Menschen erwiesenermaßen (Kategorie 1A) oder wahrscheinlich (Kategorie 1B) das Erbgut schä digen, Krebs verursachen, die Fruchtbarkeit stören oder zu embryonalen Schäden führen (die beiden letztgenannten Effekte sind unter dem Begriff Reproduktionstoxizität zusammengefasst).

weiterlesenProfit vor Wohlergehen