Versuch einer historischen Orientierung

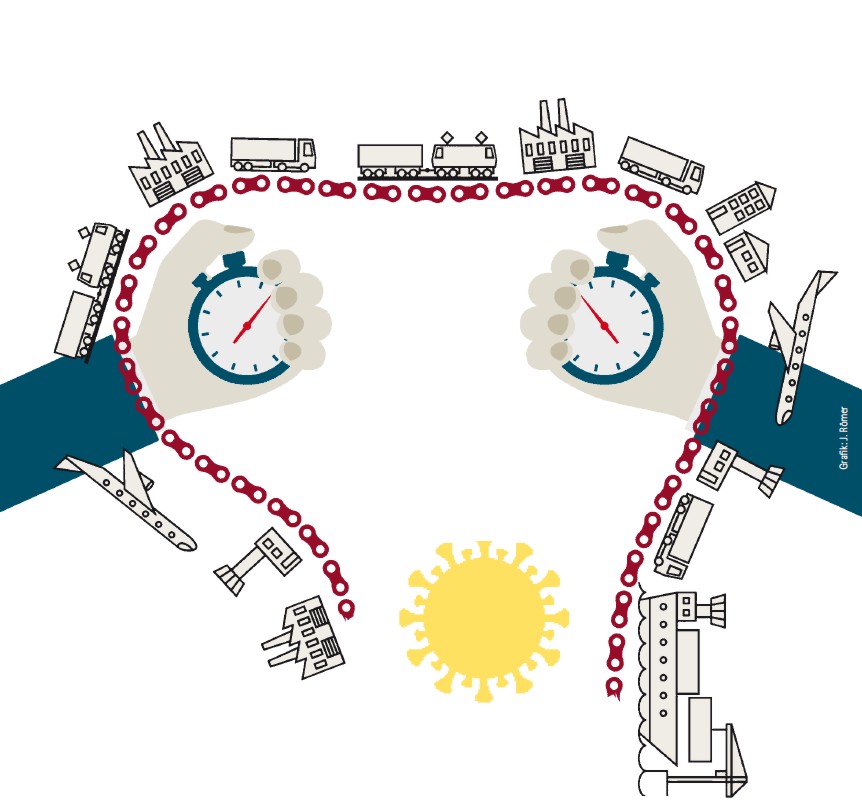

Die jetzige Weltwirtschaftskrise deutete sich schon an der Jahreswende 2018/19 an. Die Corona-Pandemie war lediglich Anlass zu ihrer bedeutenden Verschärfung, eine „Corona-Krise“ ist sie nicht. Die Pandemie hat nur Probleme des vor über dreißig Jahren eingeführten neoliberalen Kapitalismus ganz offen zutage treten lassen, die über kurz oder lang sowieso zu einer schweren Wirtschaftskrise geführt hätten: Das seit Jahren gepriesene vorratslose Wirtschaften ist ins Trudeln geraten (Stichwort: just-in-time-production), die globalen Lieferketten sind gerissen (Stichwort: Auslagerung der Produktion in Billiglohnländer), die Substanz der Infrastrukturen ist auf Grund jahrzehntelanger Vernachlässigung und fehlender Investitionen hochgradig gefährdet (Stichwort: ungenügende Renditen).

Fachleute wie z. B. die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, sehen eine schwere Wirtschaftskrise voraus, die in ihrer Tiefe nur mit der vergleichbar sei, die 1929 begann; manche, wie z. B. der in den USA lehrende Nouriel Roubini sehen sogar eine zehn Jahre andauernde Depression voraus. Natürlich gibt es auch Gegenstimmen, die die Ursachen der Krise nur in der Pandemie sehen, die „wie eine Naturkatastrophe“ (Bundesfinanzminister Olaf Scholz) über uns gekommen sei, und deshalb einen neuen Aufschwung für 2021, spätestens 2022 prognostizieren. Solches Wunschdenken verkennt die Tatsache, dass die Pandemie eine Weltwirtschaft getroffen hat, die sich schon auf dem Weg in die Krise befand, also die Krise lediglich verschärft hat, dies allerdings in ganz besonderem Maße.

Die vom Neoliberalismus gepriesenen Allheilmittel des Marktes und der Privatisierung haben offenbar zurzeit ausgedient, denn selbst private Großunternehmen sowie ehemalige Staatsunternehmen, die erst im Zeichen neoliberaler Wirtschaftspolitik privatisiert worden waren, rufen den ansonsten ja so verhassten Staat zu Hilfe, möglichst preiswert natürlich, und ohne dass er Einfluss auf die Firmenstrategie erlangt, also nach dem bewährten Motto: Zunächst die Verluste sozialisieren und anschließend die Gewinne privatisieren.

In der Tat scheint es sich nicht um eine für das kapitalistische Wirtschaftssystem normale zyklische Krise zu handeln, sondern um eine sogenannte systemische Krise. Systemische Krisen konnten in der Vergangenheit nur auf dem Wege eines Umbaus des ganzen Systems gelöst werden, ohne dass ihm dessen kapitalistische Grundlage entzogen wurde, ganz im Gegenteil, der Umbau erfolgte durch Weiterentwicklung.

Eine erste Krise dieser Art war die Gründerkrise von 1873, der sich eine zwanzig Jahre andauernde „Große Depression“ anschloss. Als Krise des Kapitals war ihr Hauptcharakteristikum, dass die Preise nahezu ins Bodenlose fielen. Im Rahmen des Kapitalismus der freien Konkurrenz war dagegen kein Kraut gewachsen. Um dem Preisverfall etwas entgegensetzen zu können, mussten die Anbieter Preisabsprachen treffen, also den Boden der freien Konkurrenz zumindest zeitweilig verlassen. In der Tat wurden die daraufhin gebildeten Kartelle und Syndikate als „Fallschirme für Krisenzeiten“ betrachtet, um zunächst den Fall abzubremsen und sodann, wenn der Boden erreicht war, abgestreift zu werden, damit die Übriggebliebenen sich wieder ihren Geschäften in gehabter Weise zuwenden konnten. Was keiner der Beteiligten ahnte, war, dass die „Fallschirme“ ein Eigenleben zu führen begannen und als Monopole solche Macht gewinnen würden, dass ihre Mitglieder den Kartellen und Syndikaten mehr oder minder auf Gedeih und Verderb ausgeliefert waren. Ein neues System der Preisregulation war geboren. Aber zur selben Zeit entstanden nicht nur Preismonopole, sondern es entstanden ganz neue Industrien, die von vornherein monopolistisch organisiert waren, und es war vor allem deren Aufschwung, der aus der Großen Depression herausführte und den Übergang des Kapitalismus in ein ganz neues Entwicklungsstadium, das des Imperialismus, ermöglichte. Die bloße Fortführung des Althergebrachten, des „Altbewährten“, konnte damals, wie das Beispiel Großbritanniens zeigte, nur ein Resultat haben – eine andauernde Depression. Dass aber bei Ausbruch der Gründerkrise gerade im Entstehen begriffene Industrien wie Chemie-, Elektro- und moderne Stahlindustrie die Träger des neuen Aufschwungs sein würden, das konnte damals niemand wissen. Diese historische Erfahrung sollte beim Nachdenken über Auswege aus der gegenwärtigen Systemkrise mitbedacht werden.

Eine zweite Krise dieser Art war die 1929 ausgebrochene große Weltwirtschaftskrise und die ihr nachfolgende „Greatest Depression“ (W. Arthur Lewis). Für viele ihrer Zeitgenossen – gleichgültig welcher politischen Couleur – war sie gleichbedeutend mit dem Ende des Kapitalismus. Wieder einmal hatten „die Märkte“ versagt, aber die Krise forderte diesmal, anders als fünfzig Jahre zuvor, die unmittelbare Einmischung des Staates heraus. Dies resultierte vor allem daraus, dass zwar in den nichtmonopolisierten Bereichen der Wirtschaft der althergebrachte Mechanismus des Preisverfalls funktionierte, nicht aber in den monopolisierten, die stattdessen zur Aufrechterhaltung der Preise auf drastische Produktionseinschränkungen setzten. Das Resultat war eine ungeheure Kapitalvernichtung, die aber mitnichten dazu führte, dem Kapital neue Anlagesphären zu eröffnen. Neue Anlagesphären wurden dem Kapital damals allein von Staatswegen eröffnet, durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder durch Rüstung und Krieg. Das System der, wenn man so will, „freien monopolistischen Konkurrenz“ war in einen Abgrund gestürzt und musste durch das System des staatsmonopolistischen Kapitalismus ersetzt werden. Darüber hinaus war die Wirtschaftskrise von einer sozialen Verelendung, nicht nur des Proletariats, sondern auch der unteren und mittleren Schichten des Bürgertums, begleitet, die soziale und politische Spannungen von einem zuvor (von Revolutionszeiten abgesehen) nie dagewesenen Ausmaß hervorriefen und eine gesamtgesellschaftliche Krise erzeugten, die letztlich Faschismus und Krieg zum Ergebnis hatten, nicht nur in Deutschland, sondern nahezu weltweit. Auch diese historische Erfahrung muss beim Nachdenken über Auswege aus der gegenwärtigen Systemkrise mitbedacht werden.

Eine dritte Krise dieser Art verlief vergleichsweise harmlos und stellenweise nahezu unbemerkt. Die „goldenen Jahre“ nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs endeten in Staatsverschuldung und Stagflation (einer Kombination von Stagnation und Inflation). Nach 1973 begann das Zeitalter des Neoliberalismus, zunächst in Gestalt von Reagonomics und Thatcherism, der wieder auf die Kräfte des „freien Marktes“ setzte und insbesondere eine Deregulierung der Finanzmärkte durchsetzte. Dass dieser Übergang – von solchen „Störungen“ wie dem Streik der britischen Bergarbeiter (1984/85) abgesehen – relativ reibungslos funktionierte, lag nicht nur daran, dass sich unter der nunmehr wieder gestärkten Herrschaft des (privaten) Monopolkapitals die Staatseinmischung als mehr und mehr wirkungslos erwies, sie war auch dem immer erfolgreicher geführten Kalten Krieg geschuldet, in dessen Ergebnis das Kapital schließlich ganz Osteuropa zurückerobern konnte. Mit der Rekapitalisierung dieses riesigen, von der Elbe bis zum Pazifik reichenden Wirtschaftsraums schienen wieder einmal – wie schon in den 1920er Jahren – die Jahre „ewiger Prosperität“ angebrochen, und auch deshalb wurde der Warnschuss der Finanzkrise von 2007/9 geflissentlich überhört, ihre in der Realwirtschaft liegenden Ursachen weitestgehend ignoriert, weshalb sie jetzt erneut zum Tragen kommen.

In der Realwirtschaft findet das Kapital seit langem kaum Anlage-sphären, die es für profitabel genug hält, um dort zu investieren. Ein exemplarisches Beispiel für die prekäre Situation liefert uns der Börsenguru Warren Buffett, der zurzeit 137,4 Milliarden Dollar „auf Halde“ zu liegen hat, präziser: auf dem Konto seiner Investmentfirma Berkshire Hathaway; um diesen unvorstellbar hohen Betrag in eine vorstellbare Relation zu setzen: Seine „Halde“ ist höher als die Gesamtsumme der Nettoinvestitionen in die deutsche Wirtschaft, die sich im Jahr 2018 auf 120,3 Milliarden Euro belief, im Folgejahr gar nur auf 97,7 Milliarden. Man bedenke, die Nettoinvestitionen der immer noch viertstärksten Wirtschaftsnation der Welt lagen schon vor der Krise unter dem jetzigen Barbestand eines einzigen Börsengurus.

Die Erschließung neuer Anlage-sphären in der Realwirtschaft ist allerdings nicht nur ein mühseliges, sondern auch ein risikoreiches Geschäft, das nur in Zeiten größter Not in Angriff genommen wird (wobei die Not nicht das persönliche Wohlergehen der Aktionäre und Manager betrifft, sondern das nach Anlagemöglichkeiten suchende Kapital). Viel bequemer und scheinbar auch viel sicherer ist es da, auf den ausgetretenen Pfaden früherer Erfolgsbranchen weiter zu wandeln und sie in Krisenzeiten von Staatswegen zu stützen. Bislang ist das die Strategie der deutschen Konzerne und ihrer Bundesregierung. Offenbar ist die Not noch nicht groß genug.

Es ist entschieden zu früh vorauszusagen, ob und auf welche Weise der Kapitalismus die aktuelle systemische Krise überwinden wird. Es ist nicht sicher, ob es ihm gelingen wird, ein ausgewogenes Verhältnis von Lokalität und Globalität zu erreichen, fernab eines Nationalismus, der durch Präsident Trumps Schlachtruf „America first“ ungemein befördert worden ist und der durchaus der Europäischen Union das Genick zu brechen droht (dass die angeblich so mächtigen „Brüsseler Kommissare“ in der sogenannten Corona-Krise nackt dastehen und alle Mitgliedsländer einzeln und für sich selbst agieren, spricht Bände). Ebenso wenig sicher ist, ob die Kräfte in Politik und Wirtschaft, die für eine durchgehende – und außerordentlich kapitalintensive! – Ökologisierung stehen, einen derartigen Kurswechsel herbeiführen können. Er wäre übrigens nicht nur unter dem Aspekt der Vermeidung einer die ganze Welt treffenden Klimakatastrophe vonnöten, er könnte auch der Ausgangspunkt für einen neuen Aufschwung in einer immer noch kapitalistischen Weltwirtschaft bilden. Bislang allerdings verharren die Herrschenden in Politik und Wirtschaft auf dem Standpunkt, ein solches Umsteuern sei weder politisch durchsetzbar noch ökonomisch machbar, weil zu teuer. Ein solches Beharren macht die Sache aber letztlich immer teurer. Auch die Einführung neuer fiskalpolitischer Finessen wie der CO2-Steuer wird da nichts bewirken, eben weil ihr der realwirtschaftliche Bezug fehlt, obwohl der von jeder besseren Buchhalterin hergestellt werden könnte. In der Tat ist sie lediglich eine aus dem Parallelogramm der widerstreitenden Kräfte resultierende Hausnummer, „Spiel mit einer neuen bürokratischen Kinderklapper“, um aus einem 1922 von Lenin an den damaligen Chef der sowjetrussischen Staatsbank gerichteten Brief zu zitieren.

Wegen der im Laufe der letzten 150 Jahre unter Beweis gestellten Lernfähigkeit des Kapitals ist jedoch nicht auszuschließen, dass auch diese Krise ein radikales Umdenken bewirken kann (!) und ein ihm entsprechendes Handeln. Sicher scheint nur eines: Mit dem altösterreichisch-neoliberalen Motto „nur weiterwurschteln“ ist offenbar nichts mehr auszurichten. Vielleicht wird ja Lunapark in seinem Heft 100 mitteilen können: Kapitalherrschaft gebrochen, vorwärts zu neuen Ufern.

Thomas Kuczynski lebt und arbeitet in Berlin

3 Gedanken zu “Die gegenwärtige Weltwirtschaftskrise”

Kommentare sind geschlossen.