Wahrzeichen des britischen Exzeptionalismus

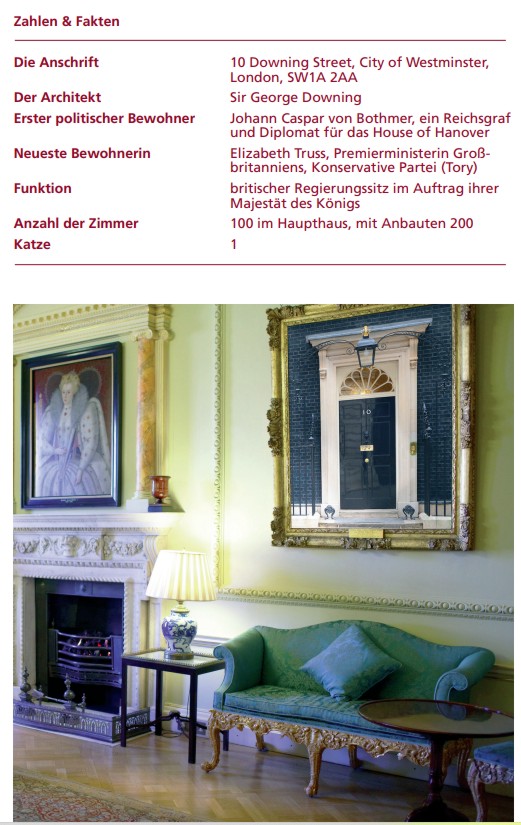

Wer etwas über die Geschichte der Number 10, des Amtssitzes britischer Premiers, lernen möchte, der findet sich vielleicht auf der offiziellen Homepage ebenjener Regierung wieder. Dort ist von der Tendenz zum Understatement, welches den Menschen auf den britischen Inseln gerne nachgesagt wird, wenig zu spüren. Es wird geklotzt, nicht gekleckert. „10 Downing Street, der Sitz der britischen Premiers seit 1735, konkurriert mit dem Weißen Haus als das wichtigste politische Gebäude der Welt in der Neuzeit. Hinter seiner schwarzen Tür wurden in den letzten 275 Jahren die wichtigsten Entscheidungen getroffen, die Großbritannien betreffen“, schreibt der Historiker Sir Anthony Seldon.

Das wichtigste politische Gebäude der Neuzeit also, nur durch das Weiße Haus in Washington übertroffen, und auch das nur vielleicht, man konkurriert um den Alphastatus auf der Welt. Da können Berlin und Paris einpacken, Beijing und Moskau erst recht. Dafür steht es aber recht bescheiden da, es zeigt seine Macht nicht offen. Wieder Sir Anthony: „Das Gebäude ist viel größer, als es von der Fassade her scheint.“ Da ist er doch wieder, ein Schatten des Understatements.

weiterlesen10 Downing Street