Die Prognosen der Wirtschaftsforscher zeigen nach oben. Das ist insbesondere für die Länder des europäischen Ostens der Fall. So attestiert die Statistik des „Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche“ (WIIW) den ost- und südosteuropäischen Staaten insgesamt ein beträchtliches Wachstum. Das Bruttoinlandsprodukt ist das höchste seit sechs Jahren. Und für 2018 sagt das WIIW Wachstumsraten für Rumänien, Slowenien, die Slowakei, Polen und Ungarn von an die 4% voraus.

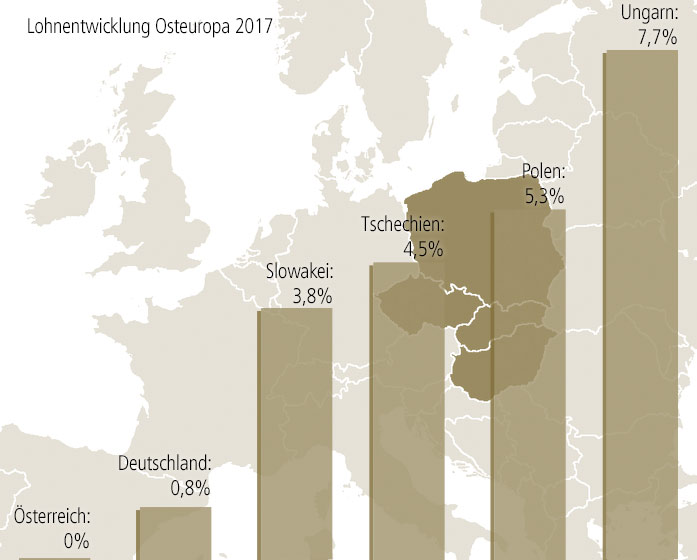

Erstmals seit langem legen auch die Löhne kräftig zu. In Ungarn und Polen wuchsen die Löhne real um 7,7% bzw. 5,3%. Auch tschechische und slowakische ArbeiterInnen hatten 2017 um 4,5% bzw. 3,8% mehr auf dem Konto als das Jahr zuvor. Die Vergleichszahlen für Deutschland und Österreich lauten: 0,8% und 0,0%. Unter den in der meinungsbildenden Presse geschmähten nationalen Regierungen in Warschau, Budapest, Bratislava und Prag scheint sich ein Paradigmenwechsel anzudeuten. „Das Ende der billigen Arbeit“, ließ die tschechische Sozialdemokratie bei den vergangenen Parlamentswahlen plakatieren.

Der auffällige Lohnanstieg hat allerdings nur wenig mit rechts- oder linksnationaler Politik in den Visegrad-Staaten zu tun. Er spiegelt im Wesentlichen den Facharbeitermangel auf den jeweiligen Arbeitsmärkten wider. Und dieser ist in erster Linie der starken Emigration geschuldet, die seit Jahren die flexibelsten Arbeitskräfte ins westliche Ausland treibt. Lohndifferenzen von 3:1 mit den Alt-EU-Ländern sprechen eine deutliche Sprache. Unternehmen in Osteuropa suchen auch deshalb hängeringend nach gut ausgebildeten Fachkräften, weil nach dem Ende des RGW die Ausbildung über zwei Jahrzehnte vernachlässigt worden ist.

Gewerkschaften in den großen Betrieben der Automobilindustrie wissen diese Situation zu nutzen. So gelang es den ArbeiterInnen im VW-Werk in Bratislava bereits im Sommer 2017, eine Lohnerhöhung von 14% durchzusetzen. Eine knappe Woche Streik genügte, um das Management davon zu überzeugen. Und die Unterstützung von Premier Robert Fico tat ein Übriges. Er sehe nicht ein, warum ein VW-Arbeiter in Bratislava, der dieselbe Arbeit wie einer in Wolfsburg machen würde, um ein Vielfaches schlechter bezahlt werde, ließ Fico am Höhepunkt des Streiks verlauten. Unübliche Töne für einen Regierungschef. Im tschechischen Mlada Boleslav holten die KollegInnen 12% Lohnerhöhung für die Skoda-Belegschaft heraus.

Die großen PKW-Produzenten müssen sich dennoch keine Sorgen um ihre Gewinne machen. „Die externe Wettbewerbsfähigkeit ist nicht in Gefahr“, meint auch das WIIW, weil die Arbeitsproduktivität die Lohnerhöhungen kompensiert. Interessanter Weise ist dies in der Slowakei nicht der Fall. Dort überstieg der durchschnittliche Lohnzuwachs von 3,8% im Jahr 2017 die Lohnstückkosten, den brauchbarsten Indikator für die Arbeitsproduktivität. Mit anderen Worten: den slowakischen ArbeiterInnen ist es – mit politischer Unterstützung – gelungen, ihre Position gegenüber dem Kapital ein wenig zu verbessern. Volkswagen als größtes Unternehmen im Land wird es dennoch überleben.