Auch 2019 hatten Ostlöhne nur 71 Prozent des Westniveaus

Als der am 18. Mai 1990 geschlossene Staatsvertrag über eine Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der BRD und der DDR sechs Wochen später, am 1. Juli, in Kraft trat, war das Ende der DDR besiegelt, auch wenn ihr staatspolitisches Ableben erst drei Monate später, am 3. Oktober, stattfand. Der damit verbundene Abbruch des sozialistischen Experiments war im Grunde schon unter der Regierung von Hans Modrow angekündigt worden – spätestens als dieser am 1. Februar 1990 die Losung „Deutschland einig Vaterland“ ausgab – und war im Übrigen Teil jener Kette von Ereignissen in Osteuropa, die im Frühjahr 1989 in Ungarn und Polen ihren Anfang nahm und Ende 1991 mit der Auflösung der Sowjetunion ihren Abschluss fand. Der von der ganz überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung all dieser Länder, wenn nicht begeistert begrüßte, so doch – ungeachtet der nachfolgenden „Kollateralschäden“ auf sozialem Gebiet – weitgehend wider standslos hingenommene „Systemwechsel“ war ebenfalls ein gemeinsames Charakteristikum. Rückblickend scheint das Geschehen in der DDR also dem allgemeinen Lauf der Dinge entsprochen zu haben und seine Analyse kaum problematisch zu sein.

Seine Besonderheiten ergeben sich in der Tat vor allem aus innenpolitischen Vorgängen in dem anderen der beiden deutschen Teilstaaten, die heute weitgehend vergessen sind. Dort hatte Mitte September 1989 in Bremen nicht nur ein CDU-Parteitag stattgefunden, sondern auch ein Aufstand gegen den Parteivorsitzenden Helmut Kohl. Die, wie Kohl sie später in seinen Memoiren titulierte, „Putschisten“ waren in Sorge gewesen, ob er fähig wäre, die Partei so zu führen, dass sie die für Herbst 1990 vorgesehenen Bundestagswahlen gewinnen würde. Der Aufstand misslang, und die CDU war, ungeachtet der kurz darauf folgenden schweren Turbulenzen in der DDR, über Wochen mit sich selbst beschäftigt; führende Vertreter der anderen Bundestagsparteien dagegen besuchten nach dem Mauerfall die brodelnde DDR. Obwohl Kohl in politisch schwierigen Situationen stets die Taktik des „Aussitzens“ bevorzugte, musste er nun doch tätig werden. Ohne Rücksprache mit seinem Koalitionspartner FDP, der mit Hans-Dietrich Genscher den Außenminister stellte, diktierte er seiner Frau Hannelore ein „Zehn-Punkte-Programm zur Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas“ in ihre Reiseschreibmaschine und trug es während der Haushaltsdebatte im Bundestag am 28. November vor.

Zwar hieß es im letzten Punkt des Programms: „Die Wiedervereinigung, das heißt die Wiedergewinnung der staatlichen Einheit Deutschlands, bleibt das politische Ziel der Bundesregierung“ – aber diese Formulierung gehörte seit vierzig Jahren zum Ritual bundesdeutscher Politik und deren Umsetzung schien in weiter Ferne zu liegen. In seiner Kohl-Biographie schrieb Jürgen Leinemann: „Zehn Jahre werde der Einigungsprozess dauern, glaubte der Kanzler.“ Auch die Gegenseite in Gestalt des DDR-Ministerpräsidenten Modrow formulierte ihr Credo und lehnte eine Wiedervereinigung ab. Im Übrigen aber waren beide Seiten an einer tiefgreifenden Intensivierung der Beziehungen bis hin zu einer „Vertragsgemeinschaft“ (Modrow am 17. November) beziehungsweise an einer „Konföderation“ (Kohl am 28. November) interessiert.

In der Tat war das Kohl‘sche „Programm“ kaum mehr als eine Zusammenführung von Meinungen und Vorschlägen über die deutsch-deutschen Beziehungen und deren Entwicklung und Neugestaltung, die schon in den Wochen zuvor von den unterschiedlichsten Seiten in Ost und West geäußert worden waren. Sarkastisch nannte der damalige SPD-Vize Oskar Lafontaine den „Kohl-Plan“ ein „feuilletonistisch aufgeblähtes Sammelsurium von Gemeinplätzen, ergänzt von Forderungen, die wir längst gestellt haben“. In dieselbe Richtung zielte die Jahre später formulierte Erinnerung von Jürgen Sudhoff, damals Genschers Staatssekretär: „Mir kam es vor, wie wenn ein Reisender in den letzten Wagen eines Zuges steigt und nicht merkt, dass der Zug längst ohne diesen abgekoppelten letzten Wagen abgefahren ist.“ Das war zwar insofern falsch, als es – um im Bilde zu bleiben – Kohl gerade noch gelungen war, in den letzten Wagen des schon anfahrenden Zuges zu springen und sich wenige Wochen später an dessen Spitze zu setzen, aber das Abfahrtsignal war eine Woche zuvor und von anderen gegeben worden. Am 21. November hatte der Gorbatschow-Berater Nikolai S. Portugalow bei einem Besuch in Bonn dem Kohl-Berater Horst Teltschik signalisiert, dass die Sowjetunion mittelfristig einer deutschen Konföderation zustimmen würde, und hinzugesetzt: „Wie Sie sehen, denken wir in der deutschen Frage alternativ über alles Mögliche, sogar quasi Undenkbares nach.“ Die über dreißig Jahre zuvor von Bundeskanzler Konrad Adenauer aufgestellte Formel, der Schlüssel zur deutschen Wiedervereinigung liege in Moskau, hatte sich insofern als richtig erwiesen. Zwar hatte Kohl im Hinblick auf die DDR doch etwas mehr zu tun, als sich einen Schlüssel in Moskau abzuholen, aber der Anfang war gemacht.

Auch in der DDR war nach dem „Mauerfall“ die Stimmung umgeschlagen: Fanden im September/Oktober die Demonstrationen unter der Losung „Wir sind das Volk!“ statt, mehrten sich nun Transparente mit der Aufschrift „Wir sind ein Volk!“ Dagegen stand zwar die am 26. November – zwei Tage vor der Kohl-Rede – verfasste Petition „Für unser Land!“, in der auf einer eigenständigen DDR bestanden und gegen eine Vereinnahmung der DDR durch die BRD argumentiert wurde, aber das war sozusagen ein Aufruf in letzter Stunde, der trotz der enormen Unterschriftenzahl von 1,7 Millionen relativ wirkungslos blieb. Die Mehrheit der Bevölkerung hatte das Land schon aufgegeben, und von einer Revolution kann daher nur in dem Sinne gesprochen werden, wie Carl von Ossietzky es 1928, zum zehnten Jahrestag der Novemberrevolution von 1918, getan hatte: „Deutsche Revolution – ein kurzes, pathetisches Emporrecken, und dann ein Niedersinken in die Alltäglichkeit.“

In dieser Niedergangsphase reiste Kohl auf Einladung von Modrow am 19. Dezember nach Dresden. Erst der triumphale Empfang durch die Dresdner Bevölkerung und das von ihm erbetene „Bad in der Menge“ machten ihm klar, was die Stunde geschlagen hatte. Deshalb war Dresden für ihn „ein Schlüsselerlebnis“, und in seinen Memoiren nannte er den Besuch „einen Wendepunkt schlechthin“. Nun wusste er, wohin die Reise zu gehen hatte, und entwarf anschließend einen Fahrplan mit dem Zielpunkt „schnelle Wiedervereinigung“, den er in den folgenden Wochen und Monaten propagierte. Im Vorfeld der Volkskammerwahlen versprach er der DDR-Bevölkerung, nach einem schnellen Beitritt der DDR zur BRD würden nach bundesdeutschem Muster auch dort „blühende Landschaften“ entstehen und ein „zweites deutsches Wirtschaftswunder“ stattfinden. Dies Ziel vor Augen – zu dem natürlich auch gehörte, nach vollbrachter Tat als gesamtdeutsch gewählter „Kan zler der Einheit“ in die Geschichte einzugehen –, schlug Kohl alle Warnungen vor einem Crashkurs in den Wind, wobei er sich auf das Gutachten „Vorteile der wirtschaftlichen Einheit Deutschlands“ des Kölner Ökonomen Hans Willgerodt stützen konnte.

Er tat dies, obgleich bundesdeutsche Wirtschaftsfachleute eindringlich davor gewarnt und – weitaus früher – durchaus andere Vorstellungen entwickelt hatten. Am 6. November, drei Tage vor dem „Mauerfall“, publizierte der Spiegel einen Artikel des damaligen Chefs des AEG-Konzerns, Heinz Dürr, in dem dieser meinte, in der DDR-Wirtschaft sei zwar ein „Modellwechsel“ angesagt, Privateigentum sowie freie Preisbildung und konvertible Währung seien notwendig, aber diese Ziele könnten nur in mehreren Etappen erreicht werden. Keineswegs könne es darum gehen, „bundesdeutsche Verhältnisse zu kopieren“. Vor allem mahnte er: „Wir sollten nicht überheblich sein und unseren Kollegen in der DDR jegliche Marketing- und Führungsfähigkeit absprechen“, und fügte hinzu: „Die Facharbeiter, Kaufleute und Ingenieure im anderen deutschen Staat sind nicht weniger fähig und fleißig als die in der Bundesrepublik“. Ganz ähnlich äußer te sich 14 Tage später an gleicher Stelle der damalige Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen. Ebenso meinte zwölf Tage später ein Mitglied des Direktoriums der Deutschen Bundesbank, Günter Storch, der Übergang zu einer marktwirtschaftlichen Ordnung in der DDR könne „nur schrittweise vorgenommen werden“, auch „um soziale Härten möglichst gering zu halten“. Noch Anfang Februar 1990 warnte Bundesbankpräsident Karl Otto Pöhl vor zu großer Eile: „Über Zeitpunkt und Umtauschsatz kann erst nach gründlicher Prüfung entschieden werden.“ Aber Kohl war nicht zu bremsen und setzte sich mit dem Hinweis auf das im Osten zunehmende Verlangen nach D-Mark und rascher Vereinigung gegen alle Warnungen durch.

Nach den Volkskammerwahlen lief alles nach den Plänen der Bundesregierung; die Vertreter der DDR-Regierung saßen zwar mit am Verhandlungstisch, folgten aber im Wesentlichen den Vorgaben aus Bonn, was bei dem beiderseits beabsichtigten Beitritt nach Artikel 23 Grundgesetz auch gar nicht anders sein konnte. Aber auch im Westen folgten SPD und Gewerkschaften dem Regierungskurs mit der Folge, dass der alte Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ über Bord geworfen wurde, so dass im Osten nur sechzig Prozent der im Westen tarifvertraglich fixierten Löhne und Gehälter gezahlt werden mussten; 2019 lag der Prozentsatz im verarbeitenden Gewerbe bei 71 Prozent.

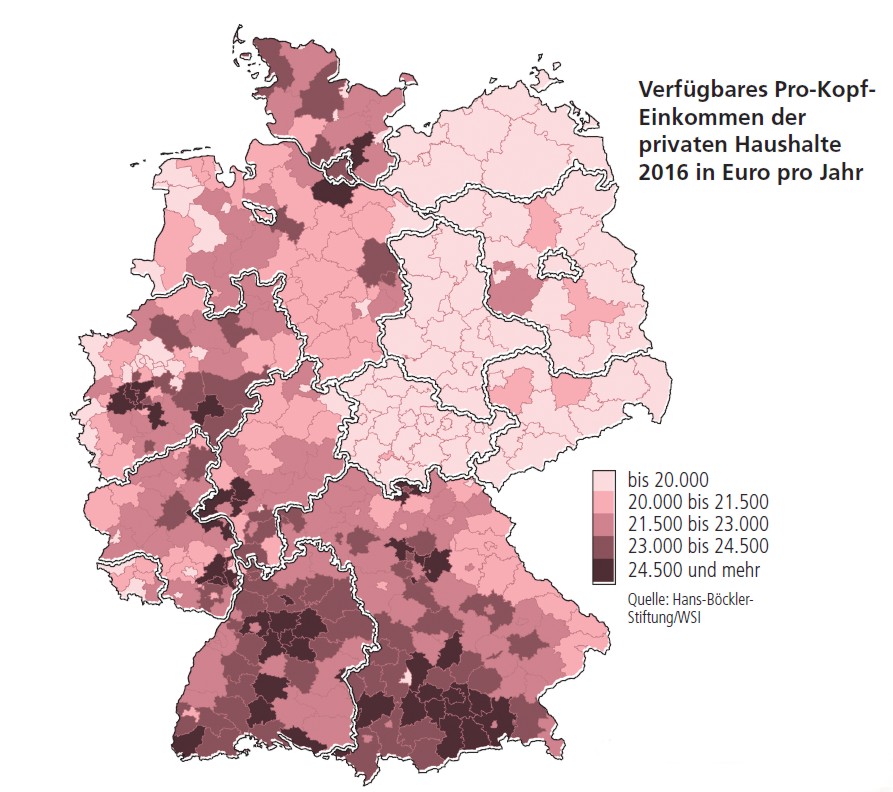

Sobald die Einführung der D-Mark in der DDR Mitte Mai vertraglich fixiert war, kam es wegen der vereinbarten Abwertung der meisten Sparvermögen bei den teureren Konsumgütern zu einem kurzen Verkaufsboom, dem aber bald Ausverkauf und Verschleuderung von Ostprodukten folgten, weil sich der Handel auf den Zustrom von Westprodukten einzustellen begann. Das führte nicht nur dazu, dass vor dem Stichtag 1. Juli die Läden faktisch leer waren, sondern auch der Absatz von Waren aus der DDR-Produktion ins Stocken geriet, so dass die dort seit über dreißig Jahren nicht mehr vorhandene Arbeitslosigkeit schon Anfang Juni die Marke von Hunderttausend überschritt. Hinzu kam, dass nach der Währungsumstellung nahezu der gesamte Export nach Osteuropa wegbrach. Die Einführung der D-Mark bewirkte, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in kurzer Zeit um vierzig Prozent einbrach. Lag das BIP pro Kopf in der DDR 1989 im Verhältnis zu dem der BRD bei etwa 55 Prozent, so lag es 1991 in den „neuen Bundesländern“ bei 33 Prozent im Verhältnis zu den „alten Bundesländern“. Mit den „blühenden Landschaften“ war es also erst mal nichts. Aber auch 2019 lag der Osten bei nur 73 Prozent des Westens, und die Frage ist, woran das liegt.

Die Antwort, das läge an vierzig Jahren „Misswirtschaft unter der SED-Diktatur“, mit deren Folgen man bis heute zu kämpfen hätte, ist ebenso einfach wie falsch. Nicht nur Erich Honecker war der Meinung, dass die DDR zu den zehn stärksten Industrienationen der Welt zählte, das war auch in den Jahresberichten der Weltbank nachzulesen und ebenso in denen des Instituts für Wirtschaftsforschung im damaligen Westberlin, beides wahrlich keine durch die SED indoktrinierten Institutionen. In der Tat resultierte der Absturz daraus, dass das bundesdeutsche Modell ohne jede wirtschaftspolitische Absicherung Eins zu Eins auf den Osten übertragen worden war.

So waren nach November 1989 Unternehmen im Westen stark interessiert, mit denen im Osten bestehende Kooperationsbeziehungen aus- und noch nicht vorhandene aufzubauen, um auf diese Weise neue Absatzmärkte zu erschließen – mit dem einheitlichen Währungsgebiet konnten sie sich diesen Umweg sparen, und ihre Waren gleich in die „neuen Bundesländer“ transportieren. Die noch unter der Regierung Modrow installierte Treuhandanstalt wurde aus einer Institution zur Verwaltung volkseigenen Vermögens in eine reine Privatisierungsbehörde verwandelt, die die Betriebe stückweise an zahlungskräftige westdeutsche Unternehmen verkaufen sollte – die aber dachten gar nicht daran, sie zu kaufen, denn ihre Kapazitäten reichten aus, um auch den ostdeutschen Markt zu beliefern; die Schließung ostdeutscher Betriebe schaffte ihnen überdies in einigen Fällen unliebsame Konkurrenz vom Halse, zum Beispiel in der Kaliindustrie und im Schienenfahrzeugbau. Die Betriebe wurden daher verschleudert oder ganz liquidiert, und so wurde das anfangs von ihr verwaltete Vermögen in Höhe von 600 Milliarden DM in einen etwa halb so großen Schuldenberg verwandelt. Darüber hinaus wurden mit der Zerschlagung der als „Dinosaurier“ verteufelten Kombinate nicht nur für den reibungslosen Ablauf jeder Wirtschaft essentiell notwendige Lieferketten gekappt, vielmehr entstand so eine Regionalwirtschaft, deren Kleinteiligkeit die jeweiligen „Ostbeauftragen der Bundesregierung“ seit Jahren regelmäßig beklagen – aber wo sollten Großbetriebe nach einer solchen Rosskur herkommen?

Das ist ein gravierender Unterschied zu den übrigen einst „realsozialistischen“ Ländern, in denen die zunächst favorisierte „Schocktherapie“ bald von einem schrittweisen Vorgehen abgelöst wurde, weil die Regierenden sonst die nächsten Wahlen verloren hätten. In Deutschland bestand diese Gefahr nicht, denn achtzig Prozent des Wahlvolks lebte im Westen, während die im Osten abwählbaren Landesregierungen sowieso keine Einspruchsrechte hatten gegenüber den im Bonner Finanzministerium und in der Berliner Treuhandanstalt getroffenen Entscheidungen. Die damals entstandenen Verwerfungen, Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten existieren als offene Wunden weiter – auch nach dreißig Jahren.

Thomas Kuczynski lebt und arbeitet in Berlin