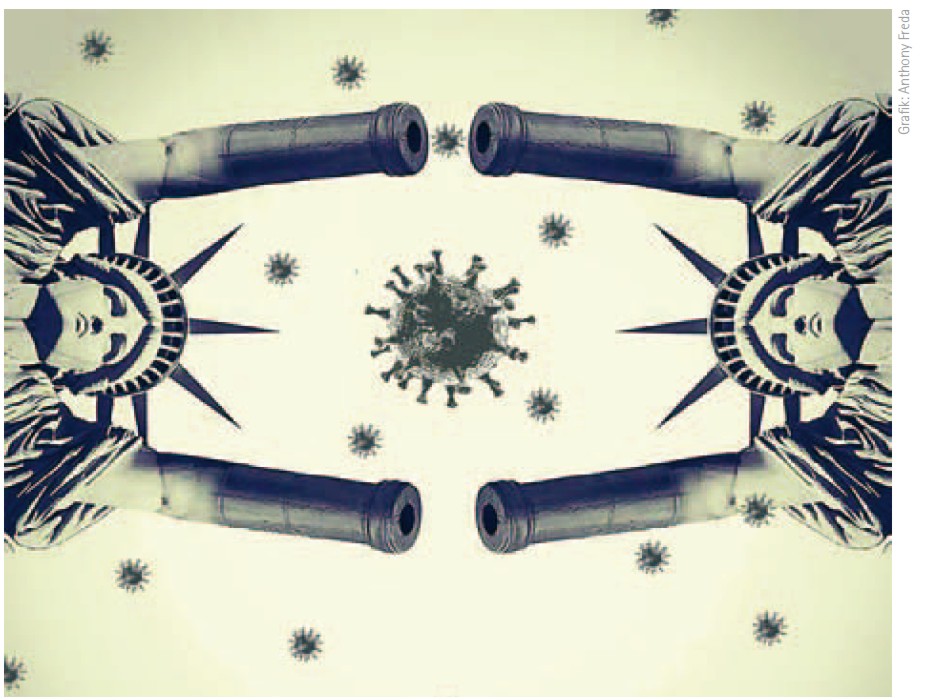

Der Krieg gegen das unsichtbare Virus

Im Zeitalter der „Fake News“, der allgemeinen Verunsicherung über Klimakatastrophen, Corona und die Krise, werden Eindeutigkeiten und wirksame Lösungen ersehnt. Die Stunde der Virologen – und einiger weniger Virologinnen sowie Epidemiologinnen – hat geschlagen. Aber: Deren Problembeschreibungen kommen in Begriffen daher, die weder vorstell- noch sinnlich erfahrbar sind. So werden mit (Sprach-)Bildern die erforderlichen Übersetzungsarbeiten geleistet, um die Ursachen der aktuellen Corona-Krise zu erklären und die daraus folgenden Maßnahmen für alle plausibel zu machen. Das gilt für die Bereiche von Politik, Naturwissenschaft und Medien gleichermaßen.

Was der französische Präsident Emmanuel Macron in einer Ansprache nach den Klängen der Marseillaise verkündete, das hörte sich wie eine Generalmobilmachung an. Gleich sechs Mal sprach er davon, dass Frankreich „im Krieg“ gegen einen „unsichtbaren Feind“ stehe. Der Innenminister erklärte, den „Krieg um Gesundheit“ mittels Ausgangssperre, Feldkrankenhaus und Sanitätsflugzeugen der Luftwaffe führen zu wollen. Auch US-Präsident Donald Trump wähnte sich im Krieg. In einer gemeinsamen Pressekonferenz verkündete sein Handelsberater Peter Navarro: „Wir haben einen Kriegspräsidenten, der einen unsichtbaren Feind bekämpft“. Ganz so drastisch war das Vokabular hierzulande nicht. Wenngleich auch hier anfänglich von „Ausgangssperre“ und „Kampf“ viel die Rede war, es wurde aber auch Bezug auf das „Mitwirken der Zivilgesellschaft“ genommen.

Metaphern

Haben sich die beiden Staatsmänner bloß im Ton vergriffen? Schauen wir uns die Funktion leitender Metaphern sowie die Geschichte der Bakteriologie/Immunologie und Virologie etwas genauer an, so kommen erhebliche Zweifel an dieser einfachen Erklärung auf.

Solange klar ist, dass leitende Metaphern und Bilder nicht die Sache selbst sind, verleiten diese Übersetzungsversuche vom Abstrakten (Infektionsgeschehen in diesem Fall) in Bekanntes und sinnlich Erfahrbares nicht zwingend zu Fehlschlüssen. Das gilt nicht nur für die als aufklärungsbedürftig angesehenen „Durchschnittsmenschen“ und die von Kompetenzteams angeleiteten Politikerinnen und Politiker. Auch (natur)-wissenschaftlich oder juristisch ausgebildete Fachleute erzeugen und benutzen bildliche Vergleiche, ohne zu bedenken, dass es sich um „jene Illusionen“ handelt, „von denen man vergessen hat, dass es welche sind“. So beschrieb bereits der Philosoph Friedrich Nietzsche im 19. Jahrhundert dieses Phänomen.

Die DNA-Doppelhelix ist zum Beispiel das Anschauungsbild der Molekularbiologie. Die heute weitgehend vergessene Biochemikerin Rosalind Franklin, deren Forschungsergebnisse James Watson bei der Entdeckung der DNA ohne deren Wissen und Zustimmung benutzte – wofür er den Nobelpreis bekam –, akzeptierte das heute allgemein verwendete DNA-Modell, „weil es einfach zu hübsch sei, um nicht wahr zu sein.“ Die Hirnforschung wird heute vor allem über (Sprach)-Bilder aus den Computerwelten populär gemacht. Die Geschichte der Staats- und Rechtstheorie ist bevölkert von Darstellungen des Staates als „Maschine“ oder „Organismus“.

Das Infektionsgeschehen in den Körpern der Menschen wurde von Robert Koch und Ilya Metschnikoff in den Begriffen von „Angriff“ und „Verteidigung“ entworfen – der Körper als Kriegsschauplatz. Macron und Trump fühlten sich anscheinend auch als Feldherren. „Solche primitiven Kampfbildungen durchtränken die ganze Immunitätswissenschaft […] Es gibt jedoch keinen einzigen experimentellen Beweis“ für diese Auffassung.1 Das schrieb der jüdisch-polnische Mikrobiologe und Wissenschaftshistoriker Ludwik Fleck in den 1930er Jahren. Er kritisierte nicht nur die Popularisierung wissenschaftlicher Begriffe für das mehr oder weniger gebildete Laienpublikum. Die „wissenschaftlichen Tatsachen“ selbst sind aufgefüllt mit gesellschaftlichen Praktiken, kulturellen Produktionen und politischen Eingriffen. Wissenschaft ist eine soziale Tätigkeit, in der es „gleichwie in der Kunst und im Leben keine andere Naturtreue als die Kulturtreue“ gibt.2 Und umgekehrt: Die wissenschaftlichen Erkenntnisproduktionen gestalten das „populäre Wissen“, das jeden versorgt – auch den Fachmann.

„Unscharfe Begriffe“ und Infektionen als soziales Phänomen

Die Vorstellungen vom Infektionsgeschehen im „Immunsystem“ haben sich im Laufe der letzten Jahrzehnte modifiziert – sowohl die wissenschaftlichen als auch die populären. Denn auch Laborwissenschaften werden erst im Nachhinein als zielgerichteter Prozess gedeutet – wie der Molekularbiologe und Wissenschaftshistoriker Hans-Jörg Rheinberger oder die Soziologin Knorr-Cetina in ihren Untersuchungen eindrucksvoll darstellten. Im Labor wird etwas Artifizielles/Reales erzeugt und durchläuft anfänglich die Phase des eher chaotischen Interpretierens, dann diejenige eines Denkzwangs und schließlich einer wahrnehmbaren Gestalt. Heraus kommt nicht „nichts“, aber es gibt auch keine Trennung zwischen wissenschaftlichem Text und außerwissenschaftlichem Kontext. Die Immunologin Ilana Löwy spricht von „unscharfen Begriffen“, die erst die Kommunikation zwischen verschiedenen professionellen Gruppen und ihren Partnern ermöglichten. Die kriegerischen Begriffe vergiften immer noch den Diskurs um Infektionen und Pandemien – siehe Macron/Trump. Seit den 1980er Jahren – besonders seit Ende des Ost-West-Konfliktes – muss in den populären Diskursen nicht nur der „äußere Feind“ „besiegt“ werden – häufig in der Figur des Flüchtlings und des Fremden. Es geht auch um das „innere System“, das „unbesiegbar“ werden soll.

Die Architekten einer neuen Immun-Vorstellung wie Macfarlane Burnet (Virologe, Nobelpreis 1960) und Niels Jerne (Immunologe, Nobelpreis 1984) entwarfen den Körper nicht mehr als reines Schlachtfeld. Ihre Vorstellungen orientierten sich an der Unterscheidung zwischen „Selbst“ und „Nicht-Selbst“. Diese unscharfen Begriffe wurden handlungsleitend, ermöglichten die disziplinenüberschreitende Kommunikation zwischen Virologie, Molekularbiologie und anderen Disziplinen. So wird das eher „alte“ Muster vom „äußeren Feind“ (aus fernen Ländern, gerade jetzt in Zeiten der Globalisierung unvermeidbar imaginiert) überblendet vom Bild des „inneren Feindes“, der im individuellen wie im gesellschaftlichen Körper schlummert. Innere Sicherheit und Selbst-Kontrolle sind in dieser Vorstellung zwingend und alternativlos geworden. Im Zeitalter der Digitalisierung sind Self-Tracking, Wearables und andere Selbstbeobachtungs- und Überwachungstechniken plausibel geworden. Der „unscharfe“ Begriff des „Selbst“ wurde so umfassend biologisiert. Möglicherweise stört uns dabei auch ein Computer-„Virus“.

Triage-Diskurs in der Pandemie

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) veröffentliche im März „klinisch-ethische Empfehlungen“ zur „Zuteilung intensivmedizinischer Ressourcen im Kontext der COVID-19-Pandemie“. Ihr Inhalt ist bedenklich und kommt in seiner medizinischen Bedeutung seit dem 19. Jahrhundert aus der Militärmedizin. Wer wird bei beschränkten medizinischen Ressourcen noch und nach welchen Kriterien behandelt? Laut DIVI sollte es nicht nach Alter oder zu erwartender Lebensdauer gehen, sondern allein nach der Prognose des Krankheitsverlaufs und der Heilungschancen. Indikatoren sind, so die Intensiv- und Notfallmedizin, der „Grad der Gebrechlichkeit und der zusätzlich diagnostizierten Erkrankungen“. Berücksichtigt werden soll auch der individuelle Wille der Erkrankten. Wie man es auch dreht und wendet: Per se könnten so bestimmte Patientengruppen mit niedriger Therapieaussicht ausgeschlossen werden. Die Empfehlungen der italienischen Fachgesellschaft SIAARTI zur Triage-Priorisierung legen nahe, das Alter, die Überlebenswahrscheinlichkeit, die meiste potentielle Lebenszeit und die Maximierung des Nutzens für eine möglichst große Zahl von Menschen zu verwenden. Ein derartiges Triage-Kalkül folgt der klassisch-utilitaristischen Logik des englischen Juristen und Sozialreformers des 19. Jahrhunderts Jeremy Bentham: „the greatest happiness of the greatest number“.

Beide angeführten Triage-Erklärungen – und weitere aus anderen Ländern – erzeugen aus menschenrechtlicher Perspektive ethische Dilemmata. Der einzige Weg aus der Triage liegt nicht in der Verwaltung von Knappheit, sondern in einem Gesundheitswesen, das auch ohne Corona-Krise vor einer weitgehenden Privatisierung und vor massiven Einsparungen geschützt werden sollte. Ressourcenknappheit ist nicht „naturgegeben“. Sie ist politisch zu verantworten – und zu vermeiden. Vor dem Hintergrund von gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten, die wachsen und die besonders „Risikogruppen“ wie arme und deshalb auch kränkere alte Menschen betreffen, wäre eine umfassende Politik der Umverteilung eine soziale Alternative. Stattdessen aber wurden sie besonders in jenen Institutionen unter Quarantäne gestellt, die das höchste Infektionsrisiko aufweisen.

Die Unterlassungen der jüngeren Vergangenheit – kein ausreichendes Personal in Krankenhäusern, Altenheimen inklusive mangelhafte Hygienekonzepte, Schulen, Kitas mit überfüllten Klassen/Gruppen, Flüchtlinge in katastrophalen Lagerzuständen – sind nur verschwommen wahrnehmbar. Es dominiert die Bedrohung durch das Virus, die „Selbst“beobachtung und – verantwortung. Über rechte Bewegungen wird auch das alte Feindschema (vom Fremden) mobilisiert. Wir dürfen gespannt sein, was mit den Metaphern und Konzepten der Wirtschaftexpertinnen und -experten demnächst als alternativlos präsentiert wird.

Erika Feyerabend ist Autorin und Journalistin und Mitbegründerin und Mitarbeiterin bei BioSkop e.V. – Forum zur Beobachtung der Biowissenschaften und ihrer Technologien.