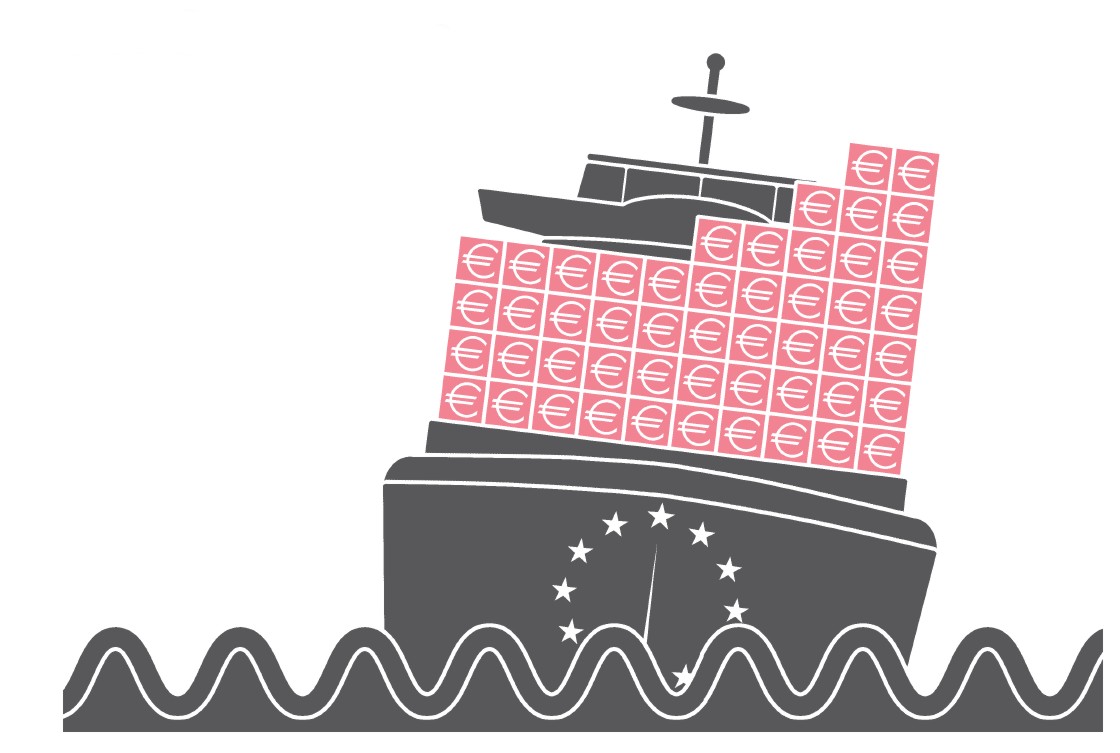

Milliarden für den Fortbestand der Schieflage

Monatelang war aus den vielen Home-Offices der EU-Vertretungen nicht viel zu hören. Als Mitte März 2020 ein Mitgliedsland nach dem anderen ohne Absprache mit den Organen der Union seine Grenzbalken herunterließ, schwankte die Stimmung in den Videokonferenzen der EU-Granden zwischen Staunen und Ärger. Ohnmächtig sahen die Brüsseler Spitzen dem nationalen Treiben zu. Selbst als Berlin ein Exportverbot für medizinische Ausrüstung erließ, blieben die drei Präsidenten Ursula von der Leyen, Charles Michel und David Sassoli (er präsidiert das EU-Parlament, weshalb ihn kaum jemand kennt) tatenlos, abgemeldet.

Die Europäische Union war in der schlimmsten Krise ihrer Geschichte inexistent.

Konkret bedeutete dieser supranationale Offenbarungseid vor der nationalen Wirklichkeit, dass von den Säulen der EU – den vier kapitalistischen Freiheiten – nur eine einzige vor den einzelstaatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 bestehen blieb, nämlich der freie Kapitalverkehr. Die drei anderen fielen in unterschiedlicher Weise dem Virus-Management zum Opfer. Dienstleistungen und Warenverkehr wurden innerhalb der Mitgliedsstaaten – mit der Ausnahme von Schweden und großen teils auch den Niederlanden – durch erzwungene Geschäfts- und Betriebsschließungen blockiert und stießen auch zwischenstaatlich auf hohe, oft unüberwindbare Hürden. Komplett außer Kraft gesetzt wurde die Freizügigkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Reisefreiheit.

Vor diesem Hintergrund verabredeten sich Angela Merkel und Emmanuel Macron am 18. Mai 2020 zu einer virtuellen Bildschirmbegegnung und verkündeten im Anschluss, 500 Milliarden Euro für einen Post-Corona-Wiederaufbaufonds aufbringen zu wollen. Immer noch war Brüssel abwesend. Erst in diesem Moment, mehr als zwei Monate nach den Lockdowns, meldete sich die Galionsfigur der Europäischen Union, von der Leyen, zu Wort und verkündete kleinlaut, dass der Vorschlag von Merkel und Macron genau den Überlegungen entspräche, die auch in Brüssel getätigt würden. Außerdem, so die Kommissionschefin, wolle sie noch 250 Milliarden Euro auf die 500 Mrd. drauflegen.

Das Gerangel konnte beginnen

In Wien und Den Haag meldeten sich sogleich Sparmeister zu Wort. Man müsse verhindern, hieß es, dass Italien und Spanien mit nicht-rückzahlbaren Zuschüssen überschüttet würden, ohne dass die Nettozahler wissen, wer das Geld erhalten und wofür es ausgegeben werden soll. Den am meisten von der Seuche betroffenen und präsumtiven Empfängerländer der größten Summen sollten stattdessen Kredite gegeben werden, EU-Geldgeschenke würde nur im Sumpf südländischer Bürokratie versinken. Auf der anderen Seite witterten eifrige Keynesianer in der Idee eines „Corona-Pakets“ eine Chance, endlich lang ersehnte EU-Bonds auflegen zu können. Brüssel, so ihre Vorstellung, könnte dann für die Verteilung der Gelder sorgen, die über die gezeichneten Anleihen aufgenommen würden; als ob die Brüsseler Bürokratie im Umgang mit Kapitalfonds effektiver oder gar solidarischer agieren würde als die Empfängerländer. Eben war ja erst klar geworden, was „Solidarität“ im EU-Sinne bedeutet, wenn es wirklich darauf ankam: nichts.

Bald war klar: aus den EU-Anleihen wurde nichts. Also verlegten sich die Nachfrage-Fans auf den Streit, wie viel Geld als – verlorener – Zuschuss und wie viel als Kredit in den Corona-Pott kommen sollte. Schon sprachen manche von einer makroökonomischen Wende innerhalb der Europäischen Union, weg vom restriktiv-monetaristischen Kurs hin zu einer staatsnachfragenden lockeren Geldpolitik. Doch eine lockere Geldpolitik ist beileibe kein Garant für eine linke Ausrichtung. In der Form eines „Corona-Keynesianismus“ weist sie Anflüge einer staatlichen Nachfrage auf, wie sie in dunklen Zeiten eines Ronald Reagan Anfang der 1980er Jahre betrieben wurde, damals mittels eines enormen Aufrüstungsprogramms zur Überwindung einer strukturellen Verwertungskrise. Sein Militärkeynesianismus vertrug sich hervorragend mit den meisten Kapitalgruppen, die er damit um sich scharen konnte.

Auch mit dem Corona-Paket fand sich bald ein Kompromiss. Die „Frugalen“ waren nicht abgeneigt, von Staats wegen Geld in den Wirtschaftskreislauf zu pumpen. Denn so viel ist klar: zur Überwindung einer Strukturkrise, und in einer solchen ungeheuren Ausmaßes befindet sich die EU zurzeit, ist die Belastbarkeit der Achse Kapital-Staat von entscheidender Bedeutung. Also lautete der Konsens: 360 Milliarden als Kredite, 390 Milliarden als Zuschüsse. Dass von den insgesamt 750 Milliarden Euro 100 Milliarden kein frisches Geld sind, sondern aus anderen Töpfen umgeleitet wird, macht die Sache etwas billiger. Und es zeigt auch die Richtung vor, in die staatliche Nachfrage gehen soll. Denn einer der Fonds, der für das Corona-Paket geopfert wird, ist der Solvenz-Fonds, der immerhin 26 Milliarden Euro umfasste. Der Geldsegen ist also weniger für wirtschaftliche Verlierer der Krise gedacht, sondern soll in den durch die Anti-Corona-Maßnahmen befeuerten biotechnisch-pharma zeutisch-digitalen Komplex fließen. Ähnliches konnte man bereits bei der Entscheidung der deutschen Regierung beobachten, den ehrwürdigen Autobauern diesmal die Abwrackprämie zu verweigern. Nur der elektrisch betriebene Individualverkehr soll, geht es nach der Politik, gefördert werden.

Dass die über Anleihen aufzubringenden 750 Milliarden Euro, deren Tilgung bis 2058 vorgesehen ist, freihändig und ohne Bedingungen vergeben werden, darüber braucht sich niemand zu sorgen. Fiskalpakt und „Europäisches Semester“ garantieren ohnehin eine strikte Budgetkontrolle sämtlicher Mitgliedsstaaten. Seit 2011 überprüft die Europäische Kommission im Rahmen der „Europa-2020“-Strategie die nationalen Haushaltspläne. Und mit dem Fiskalpakt sowie dem sogenannten „Two Pack“ muss jedes Land bis zum 15. Oktober des jeweiligen Jahres seinen Budgetentwurf für das Folgejahr vorlegen. Brüssel scheut nicht davor zurück, nationale Haushaltspläne bei Nichteinhaltung von Vorgaben zurückzuweisen, wie zuletzt den italienischen Entwurf für 2019, als die Regierungskoalition von Fünfsterne-Bewegung und Lega das Pensionsalter herabsetzen und eine von der Vorgängerregierung geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer streichen wollte. Schnell war man in Brüssel mit der Drohung eines Defizitverfahrens zur Hand, das Rom neun Milliarden Euro hätte kosten können, worauf der Budgetplan von Ministerpräsident Giuseppe Conte geändert wurde, was seiner Karriere nicht geschadet hat.

Der Vergleich macht sicher

Euphorie über ein EU-Europa, das spät aber doch zusammengefunden hat, wäre – das zeigt schon das bisher Geschriebene – unangebracht. Dies umso mehr, als ein Blick auf die Quantität des Corona-Pakets den Brüsseler Konsens ins rechte Licht rückt. Denn stellt man dem Betrag von 750 Milliarden Euro, von dem 100 Milliarden Euro anderswo eingespart werden, die Bevölkerungszahl der Europäischen Union von 446 Millionen gegenüber, ergibt das 1680 Euro pro EU-Bürger bzw. Bürgerin. Demgegenüber hat der deutsche Bundestag ein Budget für außerordentliche Maßnahmen gegen die Auswirkungen der Corona-Krise in der Höhe von 353 Milliarden Euro beschlossen, wobei Berlin sogar für mehr als das Doppelte haften will. Das macht, dividiert durch die Einwohnerzahl 4200 Euro pro Bundesdeutschen. Mithin ist der oder die Deutsche dem helfenden Staat fast drei Mal so viel wert wie der EU ihre Bürgerinnen und Bürger. Ein Mensch in Österreich darf übrigens statistisch mit 5600 „Corona“-Euros rechnen.

Auch der Einwand, das meiste Geld ginge immerhin an die von Covid-19 stark betroffenen Südländer Italien und Spanien, kann zerstreut werden. Denn auch hier stellt die Relation klar, dass an eine Annäherung armer an reiche Staaten nicht gedacht ist. 82 Milliarden Euro darf sich Rom als Zuschuss überweisen lassen, während der Anstieg seiner Staatsverschuldung zwischen 2020 und 2024 – laut Eurostat – mit 202 Milliarden prognostiziert wird. Den 77 Milliarden nichtrückzahlbareren Euro für Spanien steht eine zusätzliche Schuldensteigerung für denselben Zeitraum von geschätzten 105 Milliarden gegenüber. Der von Brüssel als „Pandemie Wiederaufbaufonds“ gepriesene Geldtopf dient also zur Fortschreibung des ökonomischen Ungleichgewichts im Euro-Raum. Kredit- und Zuschussvergaben garantieren den Bestand eines Systems, in dem Exportländer wie Deutschland den Eu- ro und die billige, oft migrantisch im- portierte Arbeitskraft nutzen können, um im Geschäft zu bleiben. Die Peripherie wird mit Zuschüssen und Kre- diten notgefüttert, auf dass ihre Nachfrage nach Gütern aus den Zentralräumen aufrechterhalten werden kann.

Noch etwas ist in den 90 Stunden deutlich geworden, in denen 27 Regierungschefs zwischen dem 17. und dem 21. Juli 2020 miteinander verhandelt haben. Der Juli-Gipfel war die Geburtsstunde einer neuen Blockbildung innerhalb der EU. Die vier Sparsamen, bestehend aus den Niederlanden, Österreich, Schweden und Dänemark, zu denen sich ad hoc auch Finnland dazugesellte, wollen als Gruppe ihre Ziele weiterverfolgen. Laut dem österreichischen Kanzler Sebastian Kurz soll die Viererallianz sogar ausgebaut werden. Angela Merkel kann sich freuen. Diese Konstellation lässt sie im Brüsseler Theater als die Großzügige erscheinen. Zugleich weiß sie, dass sie auf die „Frugalen“ zählen kann, damit das EU-Budget nicht aus dem Ruder läuft. Mark Rutte und Sebastian Kurz fällt nun die Rolle der bösen Buben mit dem ständig erhobenen Zeigefinder zu, die eine restriktive Ausgabenpolitik einfordern. Wer genauer hinsieht, der kann auch erkennen, wohin die neue EU-eur opäische Kraft, die mit Klimaschutz und Einwanderung punktet, in Zukunft tendiert. In drei der vier Sparmeister-Regierungen sitzen Grüne mit am Koalitionstische.

Von Hannes Hofbauer erscheint im Oktober der Band „Europa – ein Nachruf“ (Promedia Verlag)