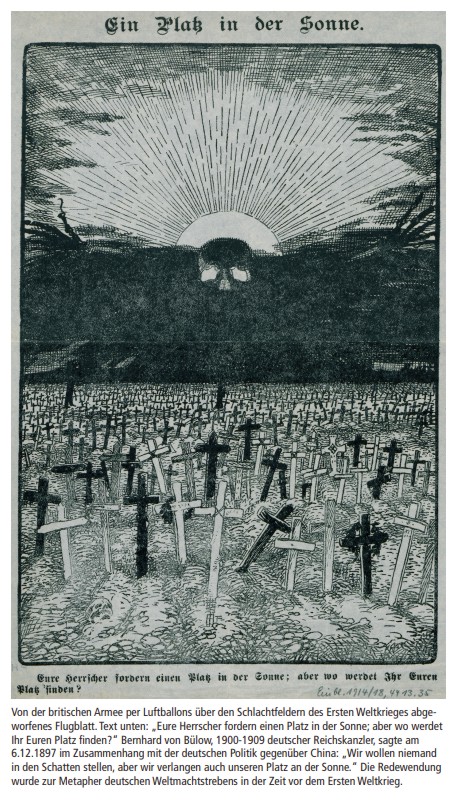

Der russische Imperialismus kämpft in der Ukraine um seinen Platz an der Sonne

Nicht die Osterweiterung der Nato, sondern das Assoziierungsabkommen mit der EU war Ende 2013 der Ausgangspunkt des Ukraine-Konfliktes. Acht Jahre später setzte der russische Angriffskrieg darauf, mit starker Hand die Spaltung und Unfähigkeit des „kollektiven Westens“ (Putin) zu beweisen. Sicher, mit den USA muss man in Moskau rechnen, seit Trump nicht mehr Präsident ist. Doch die USA sind weit weg. Die Krisen der EU und die Wahrnehmung ihrer internen Konflikte (Brexit! Nord Stream 2!) hatten dagegen die Überzeugung wachsen lassen, dass man mit dem ganzen handlungsunfähigen liberalen Westen politisch fertig werden kann. Die Ukraine selbst zählte in den Moskauer Planungen nie als eine selbständige Größe. Seit dem 24. Februar 2022 sind diese Planungen in jeder Hinsicht gescheitert. Doch das heißt nicht, dass der russische Imperialismus auf seine Eroberungsziele einfach verzichten wird.

Das Ende des Ostblocks

Der Kampf um die Unabhängigkeit der Ukraine war von Anfang an Teil der internationalen Konflikte um die Gestalt Europas nach dem Ende des Kalten Krieges. Anfang Dezember 1994 erklärten Russland, die USA und Großbritannien, dass sie die Souveränität Kasachstans, von Belarus und der Ukraine in ihren aktuellen Grenzen garantieren werden – im Gegenzug für den Verzicht dieser Länder auf die auf ihrem Staatsgebiet stationierten vormals sowjetischen Atomwaffen. Dieses Budapester Memorandum war eingebettet in einen breiten Abrüstungsprozess, in dem in wenigen Jahren die nuklearen wie die konventionellen Arsenale des Kalten Krieges in Ost und West dezimiert wurden: der INF-Vertrag, Start I, der Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa.

Zwischen Ost und West gab es dabei allerdings einen Unterschied: Keine Regierung im Westen dachte daran, die eigene Geschäftsgrundlage in Zweifel zu ziehen oder die Nato aufgrund ihres Sieges im Systemwettbewerb aufzulösen. Die deutsche Vereinigung und das Ende des Kalten Krieges beschleunigten nur die Verwandlung der EG in die EU. Dagegen wandten sich die ehemaligen Verbündeten der Sowjetunion 1989/90 alle von der sowjetischen Führungsmacht ab und hofften früh darauf, dem Beispiel Ostdeutschlands folgend, einen Weg in die Europäische Gemeinschaft und die Nato zu finden. Der Weg war zwar nicht nur viel weiter, sondern vor allem viel schwieriger als erwartet: Die Transformation vom Nominalsozialismus zum Kapitalismus erfolgte in einer schweren, Jahre währenden Wirtschaftskrise. Doch Bewegungen für eine Rückkehr zur guten alten Zeit oder auch nur für eine Abkehr von der Westorientierung entwickelten sich nicht. Nur in den Bezugsgrößen für die regi onalen Abrüstungsvorgaben im Rahmen der OSZE lebte der Warschauer Vertrag noch einige Jahre fort.

Der Erbe Jelzins

Die einzige Kritik kam damals aus Moskau. Die heftige Ablehnung der Osterweiterung der Nato war aber nur die Begleitmusik, um eigene Freiräume beim Einsatz der russischen Truppen in den bewaffneten Konflikten des postsowjetischen Raumes zu sichern. Nicht die Nato, sondern alle nicht-russischen Nationalisten und Separatisten waren der Feind. Dass Jelzins Mannschaft selbst als Separatisten und Nationalisten, als Totengräber der Sowjetunion an die Macht gekommen waren, wurde, außer von den Kommunisten, schnell vergessen. Und Moskaus Einfluss im „nahen Ausland“ galt auch den Kommunisten als nationale Notwendigkeit. Nur in den Monaten nach der russische Staatspleite im August 1998 tauchte für kurze Zeit die Möglichkeit eines anderen Entwicklungsmodells auf: eine parlamentarische statt einer präsidialen Regierung, Orientierung auf eine Binnenentwicklung statt Privatisierung und Ausverkauf der Ressourcen. Die Ablösung des Ministerpräsidenten Jewgeni Primakow du rch den Präsidenten im Mai 1999 sorgte im Westen für Erleichterung. Die Gefahr einer Kooperation der russischen Regierung mit den Kommunisten war gebannt. Im August 1999 kam Wladimir Putin als offizieller Kandidat der Privatisierungsgewinnler an die Macht.

Putin unterschied sich von Jelzin nicht im Ziel, nur in den Mitteln. Die Staatspleite hatte gezeigt, dass die Interessen der Oligarchie, wenn nötig, auch gegen einzelne Oligarchen durchgesetzt werden mussten. Nur eine starke Zentralgewalt ohne innenpolitische Konkurrenten war dazu in der Lage. Eine Auflösung der Russischen Föderation durch Abspaltungen nach dem Vorbild des Kosovo sollte um jeden Preis verhindert werden. Putins Einstieg waren der zweite Tschetschenienkrieg und eine finanzielle Unabhängigkeit vom Ausland durch Außenhandelsüberschüsse und Kontrolle der Kapitalflucht. Die zwei Runden der Nato-Osterweiterung im März 1999 (Polen, Tschechien, Ungarn) und im März 2004 (Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowakei, Slowenien) wurden von Moskau nicht begrüßt, aber auch nicht bekämpft.

Der Konflikt mit dem Westen entstand an anderer Stelle. Am 1. Mai 2004 traten zehn Länder der EU bei: die baltischen Staaten, Malta, Polen, Tschechien, die Slowakei, Slowenien, Ungarn und Zypern. Daraufhin wollten viele Leute in der Ukraine wenigstens noch auf das Trittbrett des abfahrenden Zuges in Richtung Westen springen – die Reaktion auf 15 Jahre Krise. Das Versprechen der Westorientierung war nicht das Paradies oder eine – wenig paradiesische – Vollmitgliedschaft in der EU, sondern Kapitalismus plus Rechtsstaat und die Perspektive eines Zugangs auf westliche Arbeitsmärkte. Im Konflikt um die Präsidentschaftswahl kam es im Herbst in Kiew zur „orangenen Revolution“. Die russische Führung konnte dagegen keine attraktive Alternative anbieten, weder zuhause noch in der Ukraine. Sie hatte mit den privatisierten Reichtümern Russlands auch die Armut des Landes geerbt.

Falsche Rechtfertigungen und echte Kriegsziele

In Putins Rede zur Anerkennung der „Volksrepubliken Donezk und Luhansk“ spielten genau diese Gebiete und der Konflikt um den Donbass nur die Rolle eines Aufhängers für eine Abrechnung mit der Ukraine, den vermeintlichen Fehlern Lenins und dem ewig feindlichen Westen. Ein Aufhänger, mehr nicht. Schon 2014 hatte sich der Kreml nicht besonders beeilt, die Separatisten in der Ostukraine zu unterstützen. Ein ehemals wichtiges, traditionelles Industriegebiet hatte nicht das strategische Gewicht der Krim mit dem Haupthafen der Schwarzmeerflotte und Öl- und Gasfeldern vor der Küste. Dazu lebt in der Ostukraine eine weit größere Bevölkerung, die nicht so einfach auf russisches Rentenniveau gehoben werden kann.

Doch der Separatismus im Osten der Ukraine hatte für die russische Führung durchaus einen Gebrauchswert. Der andauernde Konflikt bildete eine offene Flanke der Ukraine. Eine nachhaltige Destabilisierung des Landes konnte einen Zugang zu ganz anderen Objekten der Begierde öffnen. Die Westerweiterung der russischen Einflusssphäre um die Republik Belarus ist militärisch interessant, aber wirtschaftlich wie politisch eher eine Belastung. In der Ukraine geht es dagegen um konkrete Ziele. Putin zählte einige von ihnen auf, als er am 21. Februar 2022 zynisch den Niedergang der ukrainischen Industrie beklagte: „2021 wurde die Schiffswerft in Nikolajev liquidiert, Katharina II. hatte dort die ersten Werften gegründet. Der berühmte Konzern ‚Antonov‘ hat seit 2016 keine Flugzeuge mehr gebaut. Das Werk ‚Jushmasch‘, spezialisiert auf Raketen und kosmische Technik, steht vor dem Bankrott, genauso wie das Stahlwerk in Krementschug. Diese traurige Liste könn te man verlängern.“

Russische Kriegsziele:Die Industrie …

Tatsächlich ließe sich diese Liste deutlich verlängern. Zu Zeiten der Sowjetunion entfielen auf die Ukraine etwa 15 Prozent der sowjetischen Rüstungsproduktion. Und die Rüstungsproduktion war der modernste Teil der sowjetischen Industrie. Im Dezember 2013 wollte der russische Präsident Putin seinem Amtskollegen Janukowitsch die Ablehnung des Assoziierungsabkommens mit der EU durch einen Kredit in Höhe von 15 Milliarden Dollar erleichtern. Kurz darauf sandte sein Rüstungsspezialist Dimitri Rogosin ein weiteres Angebot: Bis zu zehn Prozent der russischen Rüstungsausgaben könnten in die Ukraine fließen.

Rogosin flog in die Ukraine. Die ersten Stationen seines Besuches waren die Firma Jushmash und das Konstruktionsbüro Jangel in Dnjepropetrowsk. Hier wurden einst die größten sowjetischen Interkontinentalraketen entwickelt und produziert. Keine andere Rakete kann bis heute mit der Reichweite und Traglast der SS-18/R36M „Satan“ mithalten. Selbst im Kernbereich der nuklearen Abschreckung war Russland bis 2014 auf Techniker und Ersatzteile aus dem Nachbarland angewiesen, zumal zwei weitere in Russland produzierte Interkontinentalraketen (SS-19, SS-25) Steuerungssysteme aus Charkiv verwenden. Zusammen machen die drei Raketentypen heute knapp 50 Prozent des russischen strategischen Nukleararsenals aus. Ähnlich sah es im zivilen russischen Weltraumprogramm aus. Die modernste zivile Trägerrakete Zenit wurde in Dnjepropetrowsk gefertigt – bis zur Beendigung der Zusammenarbeit im Jahr 2017.

… der Zentralukraine

Der traditionsreiche Hersteller der sowjetischen Transportflugzeuge, die Firma Antonov, befindet sich in Kiew. Gerade für schwerste Transportflugzeuge hat die Firma praktisch ein Monopol. Die Firma MotorSitsch aus Saporoshje entwickelt und produziert Turbinen für moderne Militärhubschrauber und zivile Flugzeuge. In Mykolajiw am Schwarzen Meer wurde ein Großteil der sowjetischen Seekriegsflotte gebaut. Dort konnten Schiffe bis zu 180.000 Tonnen Wasserverdrängung gebaut werden – während die bloße Reparatur des einzigen Flugzeugträgers der russischen Flotte sich schon seit 2018 hinzieht, weil die Werftkapazitäten im Norden nicht ausreichen. Für kleinere Schiffe sind die Gasturbinen aus Mykolajiw kaum ersetzbar. Gerade beim Aufbau der internationalen Waffe par excellence, der Hochseeflotte, wäre ein Zugriff auf die ukrainischen Ressourcen viel billiger als die Entwicklung eigener Kapazitäten. Dabei geht es nicht nur um teure Maschinen und Anlagen, d ie eingekauft werden könnten. Die entsprechenden Erfahrungen, das Produktionswissen wird aber nicht mitgeliefert.

Nach dem Zerfall der Sowjetunion hatte die Moskauer Führung ihren Einfluss zunächst mit zivilen Mitteln zu sichern versucht. Doch diese Mittel waren und sind beschränkt. Denn der post-sowjetische Beute-Kapitalismus verstand sich wohl auf den Ausverkauf vorhandener, nicht aber auf die Produktion neuer Reichtümer – weder in Russland noch in der Ukraine. Nach dem Scheitern der zivilen Zusammenarbeit und der weniger zivilen Erpressung setzt der Kreml seit 2014 auf eine gewaltsame Neuaufteilung des Erbes der Sowjetunion. Eine Besetzung allein des Donbass, der Gebiete Donezk und Luhansk, macht dabei keinen Sinn: Die lohnenden Kriegsziele finden sich erst weiter westlich. Trotz aller bisherigen Fehlschläge wird die russische Führung ihren Krieg in der Ukraine nicht einfach einstellen. Noch immer setzt man in Moskau darauf, dass der Westen nachgeben wird.

Ein realistisches Feindbild

Die liberale Empörung über den russischen Überfall hat sich nicht mit der Frage nach einem russischen Imperialismus aufgehalten. Hier geht es schon lange um die Frage nach einem russischen Faschismus. Jenseits schiefer historischer Vergleiche und der Unfähigkeit, verschiedene Formen autoritärer Herrschaft zu unterscheiden, scheitert diese Position schlicht an den Tatsachen. Dabei geht es zum einen um den Umfang und die Zielrichtung der Gewaltanwendung.5 Zum anderen geht es um die nach wie vor existierenden Möglichkeiten abweichenden, auch oppositionellen Verhaltens in Russland. So hat der Umstand, dass Putin offiziell keinen Krieg erklärt hat, auch positive Folgen: Militärangehörige können den Einsatz jenseits der russischen Grenze ablehnen. Nicht ohne Ärger, aber ohne Militärgerichtsverfahren. Milizionäre der Nationalgarde haben wegen fehlender rechtlicher Grundlagen den Dienst in der Ukraine verweigert und sind – nur! – entlassen worden. Kritik am Krieg wird in Russland verfolgt – doch die russische Literatur ist voller Vorbilder, wie den Zumutungen der Zensur gleichzeitig gefolgt wie ausgewichen werden kann. Die Zweifel am Angriffskrieg reichen tief bis in die erzkonservative Anhängerschaft Putins.

Wer nach politischen Alternativen sucht, wer Widerstand gegen die russische Aggression unterstützen will, braucht ein realistisches Feindbild. Zunächst einmal in Bezug auf die Herrschaft in Moskau, bei der angesichts ihrer militärischen Überlegenheit immer noch die Initiative liegt. Aber auch in Bezug auf ihre weltpolitischen Gegner. Der Krieg in der Ukraine ist kein bilateraler Konflikt, der schließlich durch einen Vertrag zwischen Kiew und Moskau beendet werden könnte. Er ist Teil der internationalen Konflikte um die Gestalt Europas nach dem Kalten Krieg. Ohne eine Veränderung der sozialen Kräfteverhältnisse in der EU sind Hoffnungen auf Frieden nichts als fromme Wünsche.

Sebastian Gerhardt, Freier Bildungsreferent und Autor in Berlin. Schreibt auf https://planwirt schaft.works und organisiert sich mit Kolleg:innen bei https://geschichte-wird-gemacht.org.

Anmerkungen:

1 Aleksandr Buzgalin/Andrey Kolganov/Olga Barashkova: Russia: A New Imperialist Power? https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=31380&p=attachment.

2 Klaus Winter: Monopolkapitalismus und Finanzkapital. Zur Problematik beider Begriffe in Lenins Imperialismusschrift, 1987, https://theoriepraxislokal.org/imp/winter1.php.

3 Anwar Shaikh: The Laws of International Exchange, in: Edward J. Nell (ed.), Growth, Profits and Property: Essays in the Revival of Political Economy, Cambridge University Press, 1980, pp. 204-235, 209.

4 Die Oasenstadt Chiwa in Mittelasien wurde von russischen Truppen 1873 erobert.

5 Sebastian Gerhardt: Ein konventioneller Krieg im 21. Jahrhundert, 15. April 2022 https://planwirt schaft.works/2022/04/15/konventioneller-krieg-21-jahrhundert/.

Imperialismus-Debatte

Die Schule postsowjetischer Marxisten um Aleksandr Buzgalin und Andrej Kolganov bestreitet den imperialistischen Charakter der russischen Politik, denn ein Land der „Semi-Peripherie“ des aktuellen Weltsystems sei in der Regel nur Objekt, kein Subjekt imperialistischer Politik.1 Sie stützen sich ausdrücklich auf den Leninschen Imperialismusbegriff und seine Theorie von Monopol- und Finanzkapital. Nur im Militärisch-industriellen Komplex und den Rüstungsexporten sehen sie ein Element des Imperialismus in Russland realisiert. Ansonsten könnten die Hinterlassenschaften des Russischen Reiches und der Sowjetunion nur einen Anschein vom Imperialismus erzeugen, der aber nicht wirklich sei.

Diese Argumentation hat zwei Schwächen. Die erste teilt sie mit Lenin, die zweite geht allein auf das Konto seiner heutigen Nachfolger.

1. In seiner Imperialismus-Schrift schreibt der russische Revolutionär schlicht: „Konzentration der Produktion, daraus erwachsende Monopole, Verschmelzen oder Verwachsen der Banken mit der Industrie – das ist die Entstehungsgeschichte des Finanzkapitals und der Inhalt dieses Begriffs.“ Neben dem eigentümlichen Verständnis kapitalistischer Konkurrenz, das zum Begriff des Monopolkapitalismus führt, übernimmt Lenin auch die Vorstellung vom Finanzkapital aus dessen Quellen. Wie der russische Revolutionär Anschluss an die falsche Theorie Rudolf Hilferdings gewann, das diskutierte vor vielen Jahren ausführlich Klaus Winter.2 Er zeigte, dass Lenin nationale und zeitlich bestimmte Spezifika kapitalistischer Entwicklung mit anderen Spezifika anderer nationaler Modelle zu einem Gruppenporträt übereinander legte, womit die wechselseitige Ergänzung dieser Modelle und unüberbrückbare Gegensätze unsichtbar werden – ein Fehler, der uns auch in aktu ellen Krisenanalysen immer wieder begegnet. Auch Banken können nicht gleichzeitig Geld verleihen, also fortgeben, und es doch behalten.

Gläubiger und Schuldner nehmen im Kapitalismus verschiedene Rollen ein, die nicht verschmelzen. Und reale kapitalistische Konkurrenz hat nichts mit einer „unsichtbaren Hand des Marktes“ zu tun und schließt die Zusammenballung und den Verfall wirtschaftlicher Macht nicht aus, sondern ein. Nicht im Monopolkapital, sondern im Kampf um absolute Konkurrenzvorteile auf dem Weltmarkt ist das Wesen des Imperialismus als „höchstes Stadium der freien Konkurrenz“ zu finden.3 Die bewusste Spekulation der russischen Führung auf Preissteigerungen in den Energie- und Lebensmittelmärkten zeigt, dass sie nicht aus der weltweiten Konkurrenz aussteigen, sondern sie nutzen wollen.

2. Die Moskauer Marxisten ignorieren gänzlich die klaren Worte Lenins zum russischen Imperialismus, die er auf das Zarenreich des Jahres 1917 bezogen hat:

„Um in zensurfähiger Form dem Leser klarzumachen, wie schamlos die Kapitalisten und die auf ihre Seite übergegangenen Sozialchauvinisten (gegen die Kautsky so inkonsequent kämpft) in der Frage der Annexionen lügen, wie schamlos sie die Annexionen ihrer Kapitalisten bemänteln, war ich gezwungen als Beispiel Japan zu wählen! Der aufmerksame Leser wird mit Leichtigkeit an Stelle Japans Russland setzen und an Stelle Koreas Finnland, Polen, Kurland, die Ukraine, Chiwa4, Buchara, Estland und die anderen nicht von Großrussen besiedelten Gebiete.“

Ganz sicher gehörte das russische Zarenreich nicht zu den Zentren des kapitalistischen Weltsystems: Die befanden sich in London und New York, in Paris und Berlin. Von diesen Zentren war Russland in vieler Hinsicht abhängig. Doch Lenin ist deshalb nicht auf die Idee verfallen, es als ein nicht-imperialistisches Land anzusehen. Seine Jünger 100 Jahre später schafften es erst nach dem 24. Februar 2022, sich von der Aggression in der Ukraine zu distanzieren. Das entsprechende Video ist auf Youtube allerdings nicht mehr zugänglich. Die russische Führung hat es bekanntlich verboten, auch nur den Krieg beim Namen zu nennen.